延焼線の告示緩和を紐解く

今回は「JG_延焼線緩和」に関連して、2019年の延焼ラインの法改正を紐解いてみたいと思います。

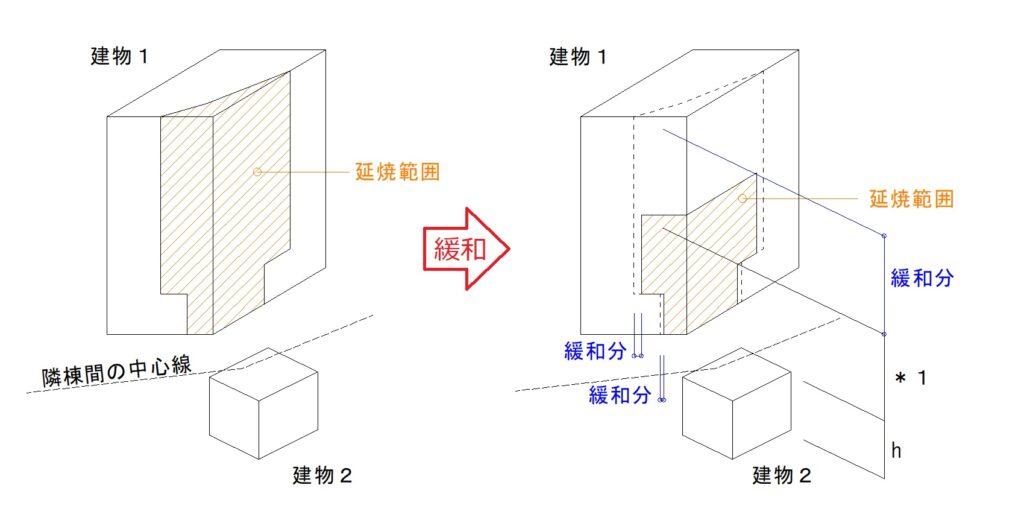

この法改正で、建物が隣地境界線や隣棟間の中心線に正対していない場合には、その傾き度合いに応じて延焼範囲を計算によって設定できるようになりました。また、これまで無制限にかかっていた高さ方向の延焼範囲も、計算で求めた高さに抑えられるようになりました。つまり、火災の際の熱的な影響を勘案して延焼線の設定を合理的に算出できるようになったわけです。

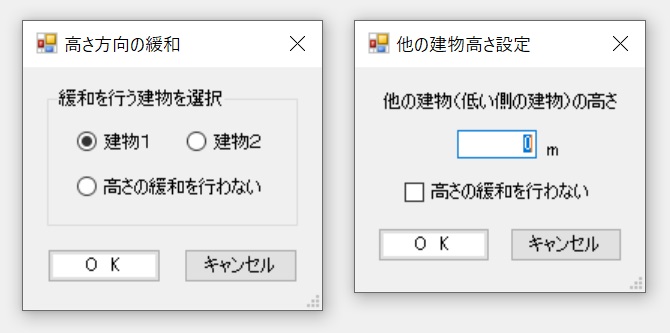

実際にこの緩和計算を使ってシミュレーションしてみると、平面的な緩和効果はさほど大きくないものの、高さ方向の緩和については、建物が高層になればなるほど効果が大きくなることが分かります。告示の算定式をよくみると分かりますが、高さが低い側の建物高さに対して、概ね10m程度(*1)を上乗せした高さで延焼範囲がカットされます。低い側の建物が平屋建てであれば、4~5階以上で緩和の効果が得られます。

*1:固定値の5m(低い建物が5m以上の場合は10m)に離隔距離によって変動する5m前後を足した値。

今回の緩和は、大きく告示1号と告示2号に分かれます。

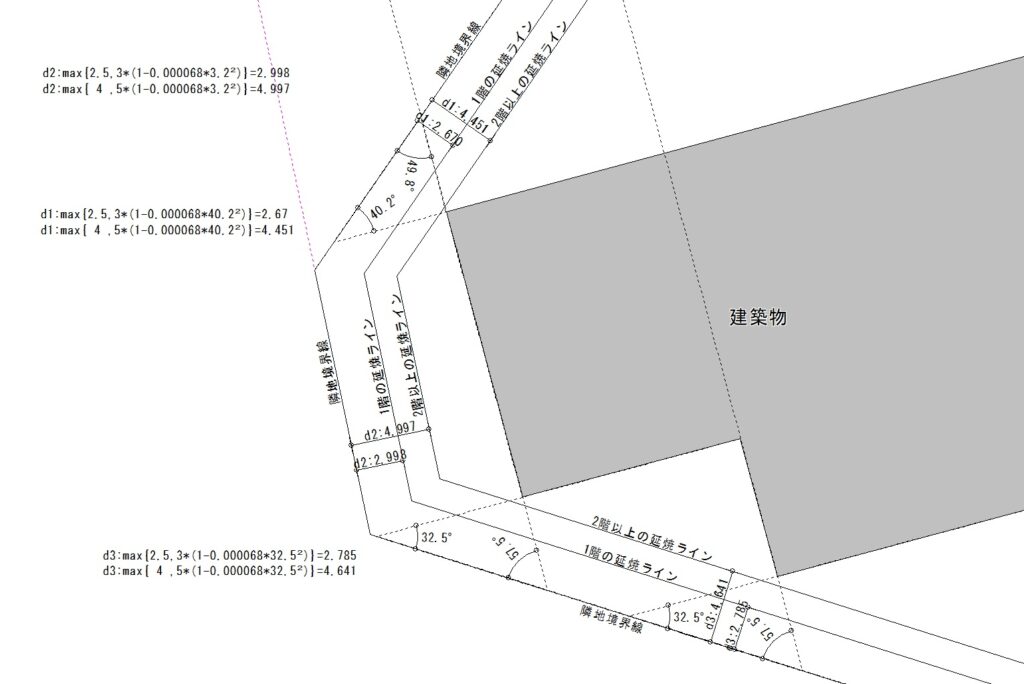

告示1号は、敷地内の建築物相互の外壁間に生じる延焼ラインの緩和、告示2号は、隣地境界線、道路中心線に生じる延焼ラインの緩和です。

水平方向の緩和の算定式は、

1 階(d):max{2.5,3*(1ー0.000068*Θ ²)}・・・式1

2階以上(d):max{ 4 ,3*(1ー0.000068*Θ ²)}・・・式2

で表わされ、告示1も告示2も同様です。max(値1,値2,・・・)の数式の意味は、( )内で最大となる値を採用するという意味です。このことは、1階は2.5m、2階以上は4mが基準値でその値を下回らないことを表しています。

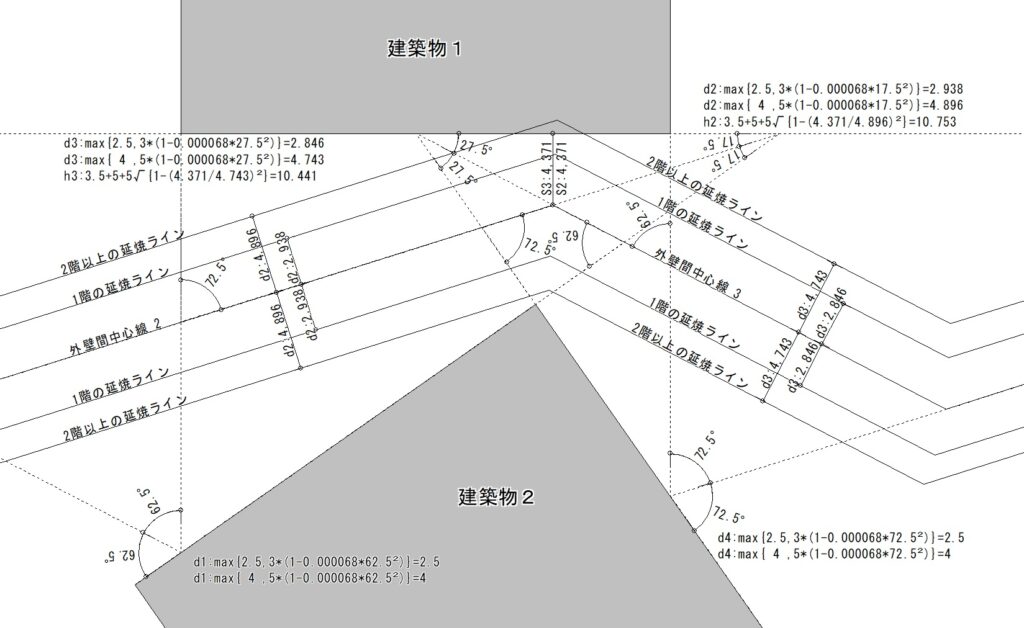

告示1号で、二つの建物が共に準耐火構造以上であれば、両方の建物に緩和を適用できます。告示の解説書などを見るとどちらかの建物を緩和対象の建物にし、どちらかを「他の建築物」として説明していますが、同時に一つの算定図で表現することも可能です。ただし、形状が複雑になると算定図が増えて煩雑になるので、確認申請の際は別々に算定したほうが無難です。

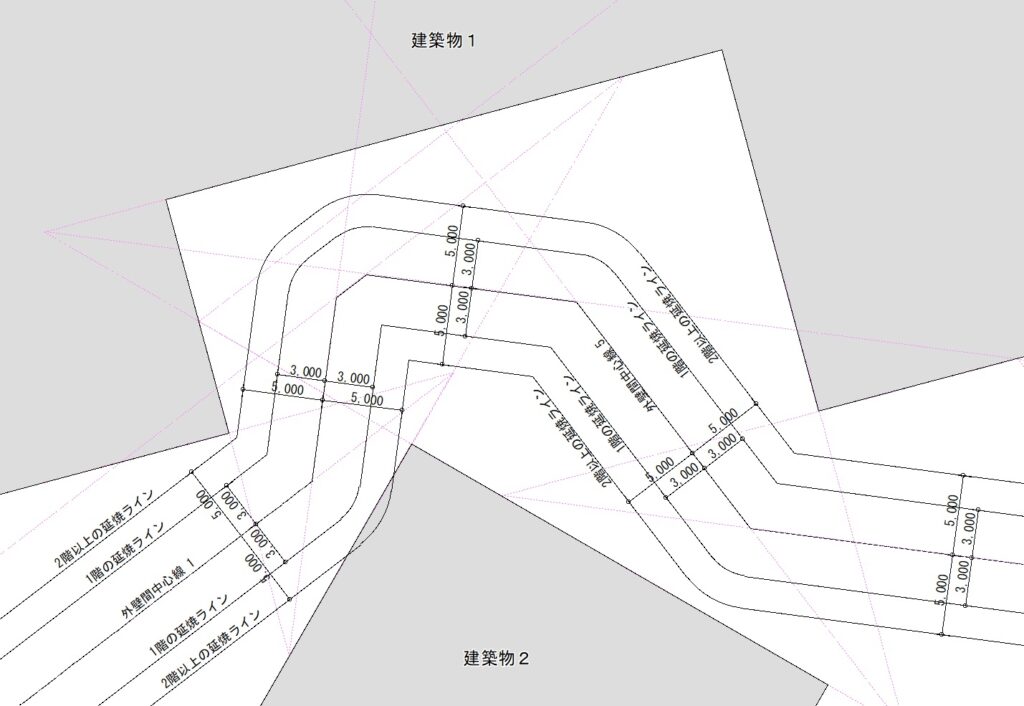

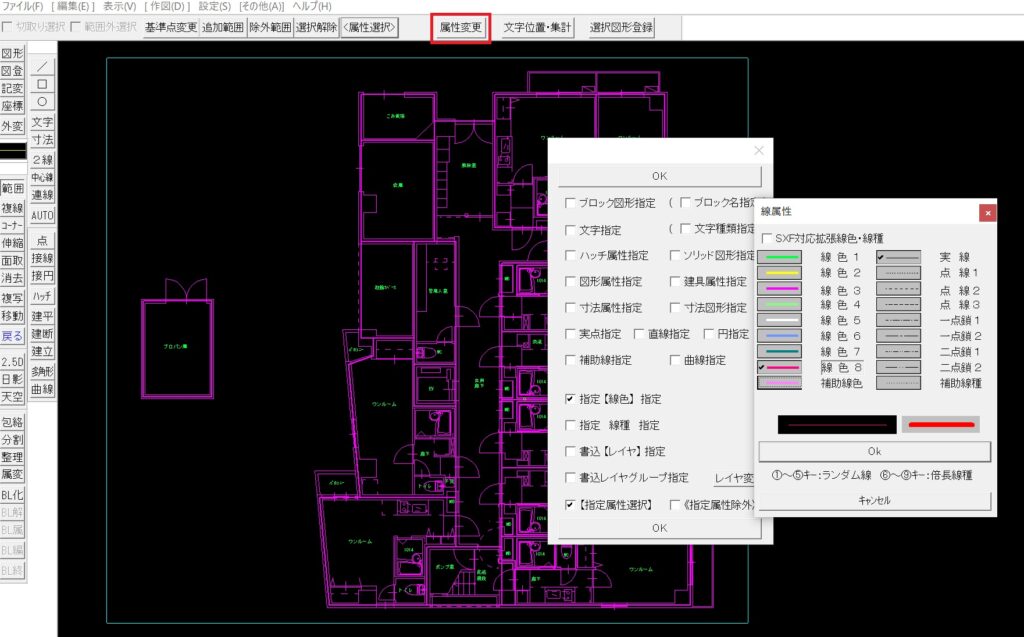

A図は、片側の建物形状に凹凸がある場合です。若干の凹凸でも外壁間中心線の折れ点は倍近くになり中心線の線分の数も増えます。この程度の建物形状であっても算定図が見づらくなってしまうため、建物ごとに作成したほうが見やすい算定図になります。因みに本「JG_延焼線緩和」では、緩和算定は片側ずつ行えますが、延焼線は両方が描かれるため、A図は「他の建築物」の延焼線を消去して表示しています。また念のために言いますと、高さ方向の緩和算定は高い側の建物のみが適用になります。

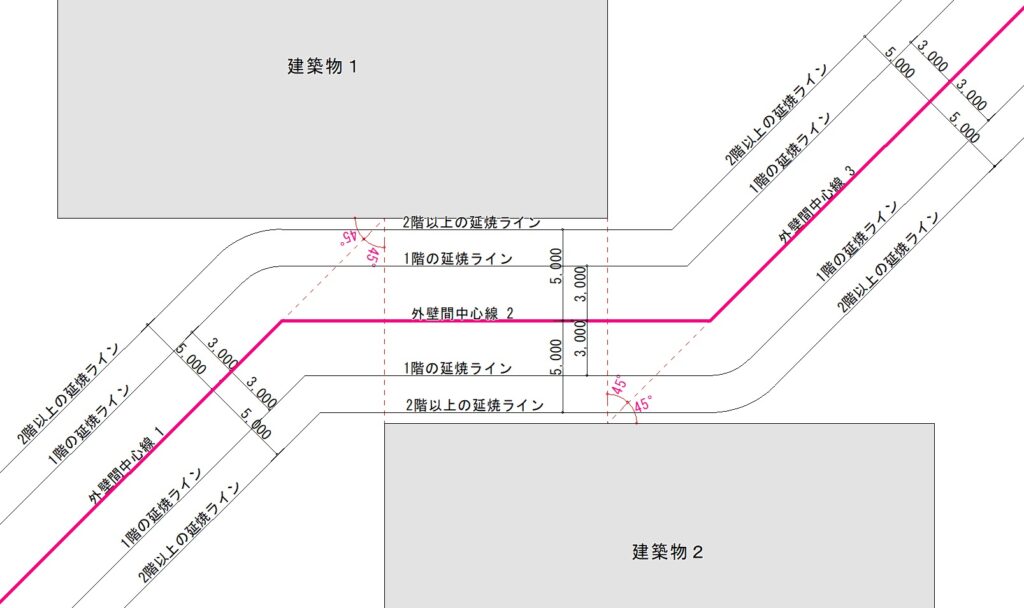

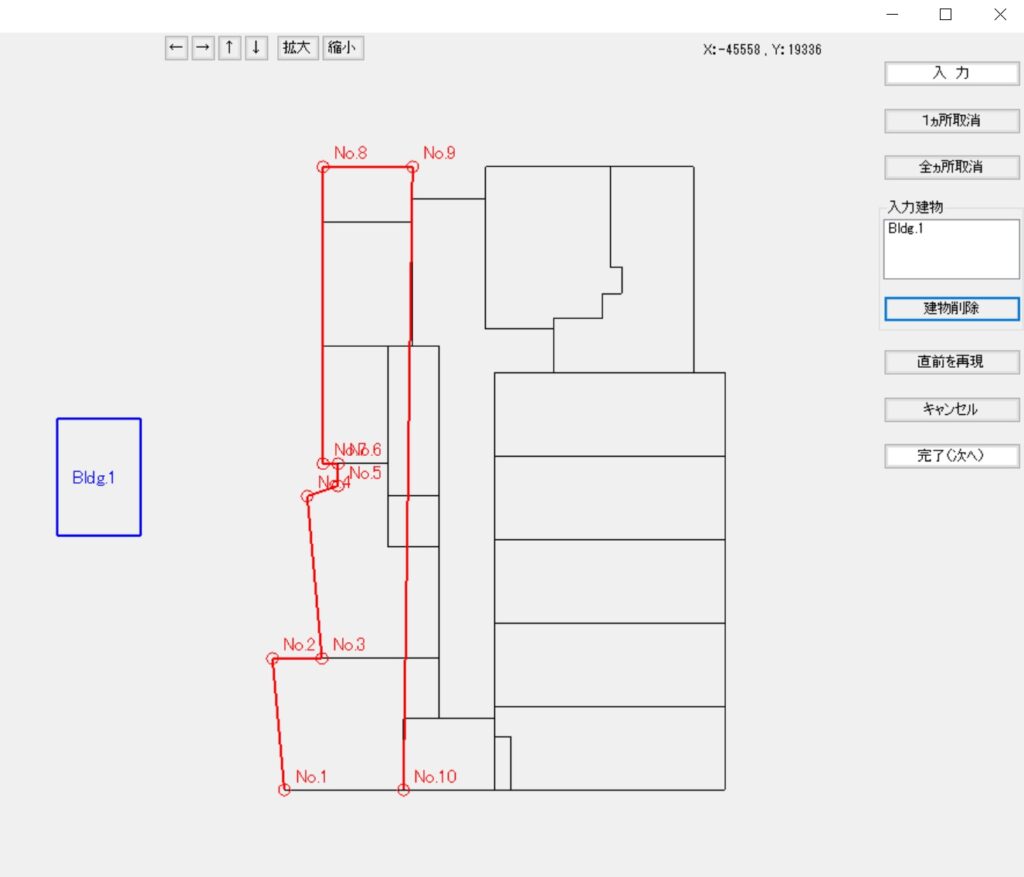

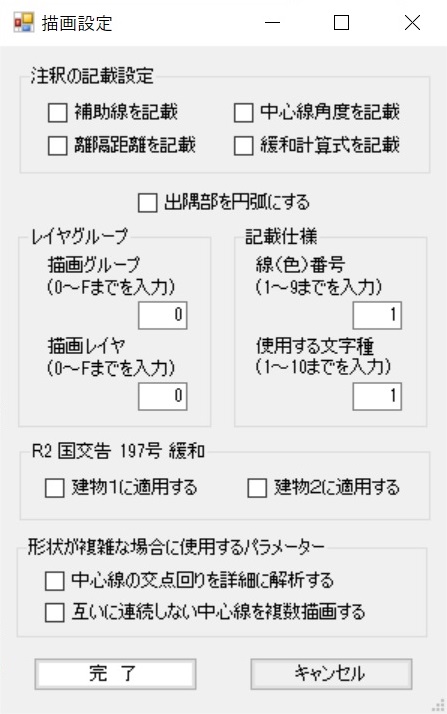

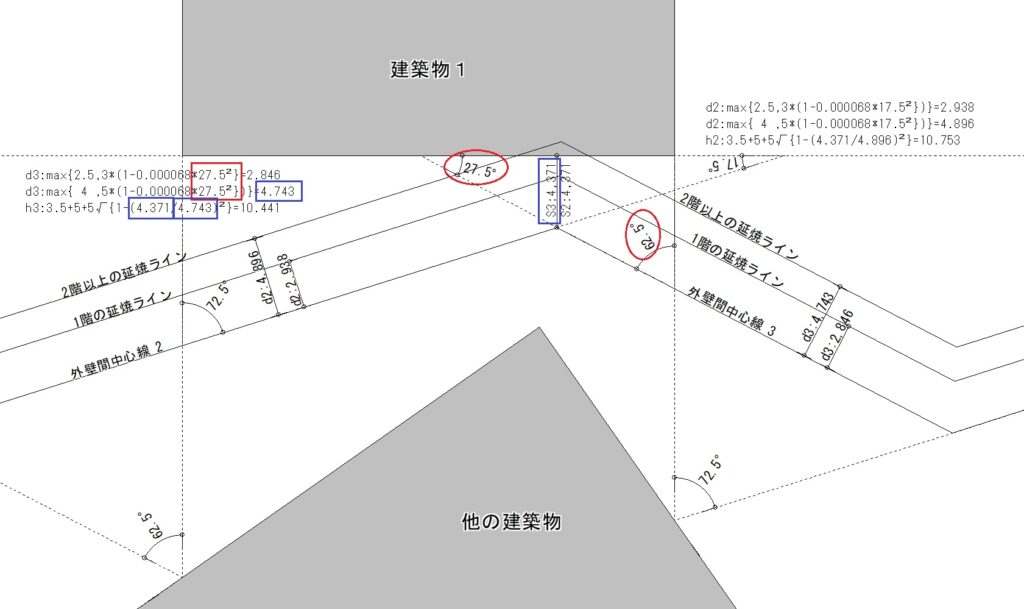

「JG_延焼線緩和」の算定図について少し補足します。隣地境界線等(外壁間中心線を含む)と建物外壁ラインとの交点は複数発生する場合が多いと思いますが、式1の角度Θは、隣地境界線等と建物外壁ラインのなす角度のうち最小のものが適用されます。B図の場合は27.5°(27.5°<62.5°)が最小となり、この最小角度の近傍に計算式を2段(上が1階、下が2階以上)で記載しています。もうひとつの中心線の場合も同様に最小となる17.5°(17.5°<72.5°)の近傍に2段で算定式を記載しています。

また、高さ方向の緩和を行う場合、算定式は、

h(B)が5m未満(h):h(B)+ 5+5√{1-(S/dfloor)² }・・・式3

h(B)が5m以上(h):h(B)+10+5√{1-(S/dfloor)² }・・・式4

で表わされ、水平方向の算定式の下に表示されます。ただし記載されるのは高さ緩和を行う建物のみです。ここでh(B)は低い側の建物高さを指し、Sは各中心線から建物までの最小距離(B図の場合は(S3)(S2)の4.371)、dfloorは式2で求めた2階以上の延焼距離(B図の場合は(d3)の4.743、(d2)の4.896)を指します。

さて冒頭で、高さ方向の緩和に比べて水平方向の緩和が少ないと述べましたが、このことについて少し掘り下げたいと思います。

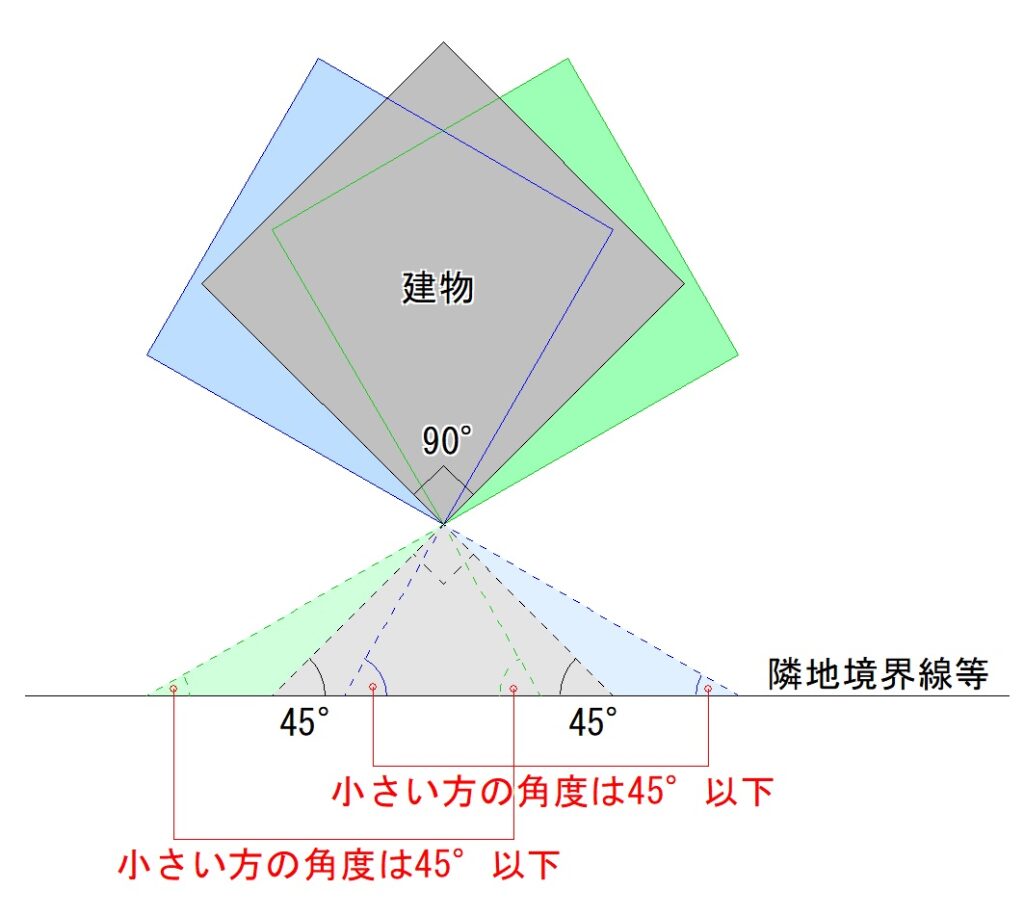

式1の算定式:max{2.5,3*(1ー0.000068*Θ ²)}は、下限値の”2.5” と ”3*(1ー0.000068*Θ ²)” の計算結果のどちらか大きい値を採用しますので、角度がいくつになると下限値の”2.5” が採用になるか調べるために、3*(1ー0.000068*Θ ²)=2.5の式をΘに対して解いてみます。結果は、Θ=49.5°です。しかし、角度が49.5°になることが果たしてあるでしょうか?

角度Θは前述した通り、隣地境界線等と建物の外壁のなす角度の最小のものです。しかし、平面形が長方形の建物を計画している限り最大の角度が45°を超えることはありません(C図)。45°を算定式に代入すると2.589です。言い換えると、建物が一般的な矩形の場合、緩和値は下限値の2.5までは下がらず2.6程度で頭打ちになります。やや残念な結果です。

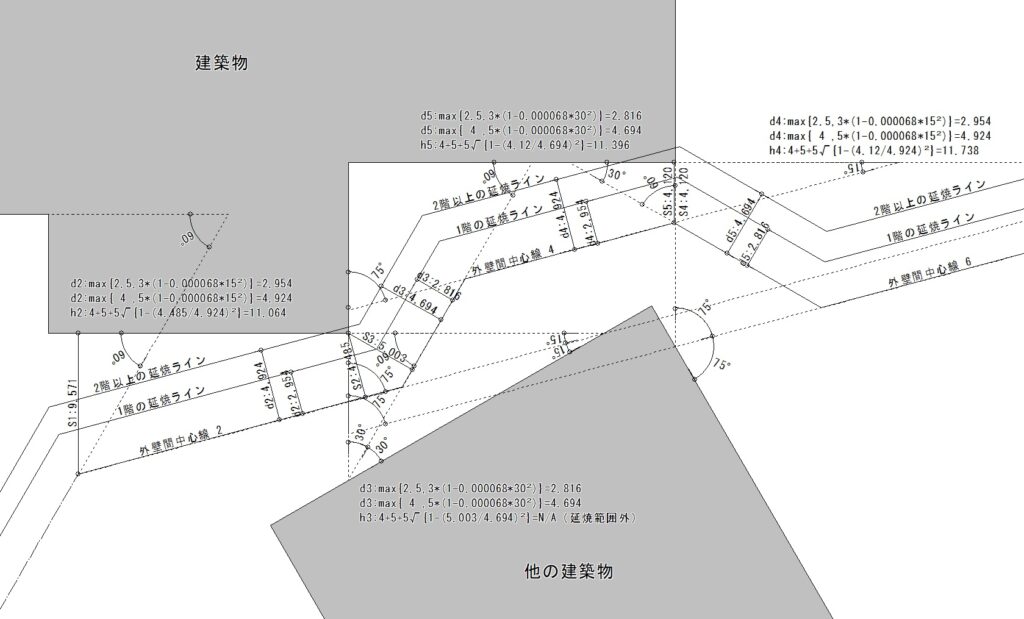

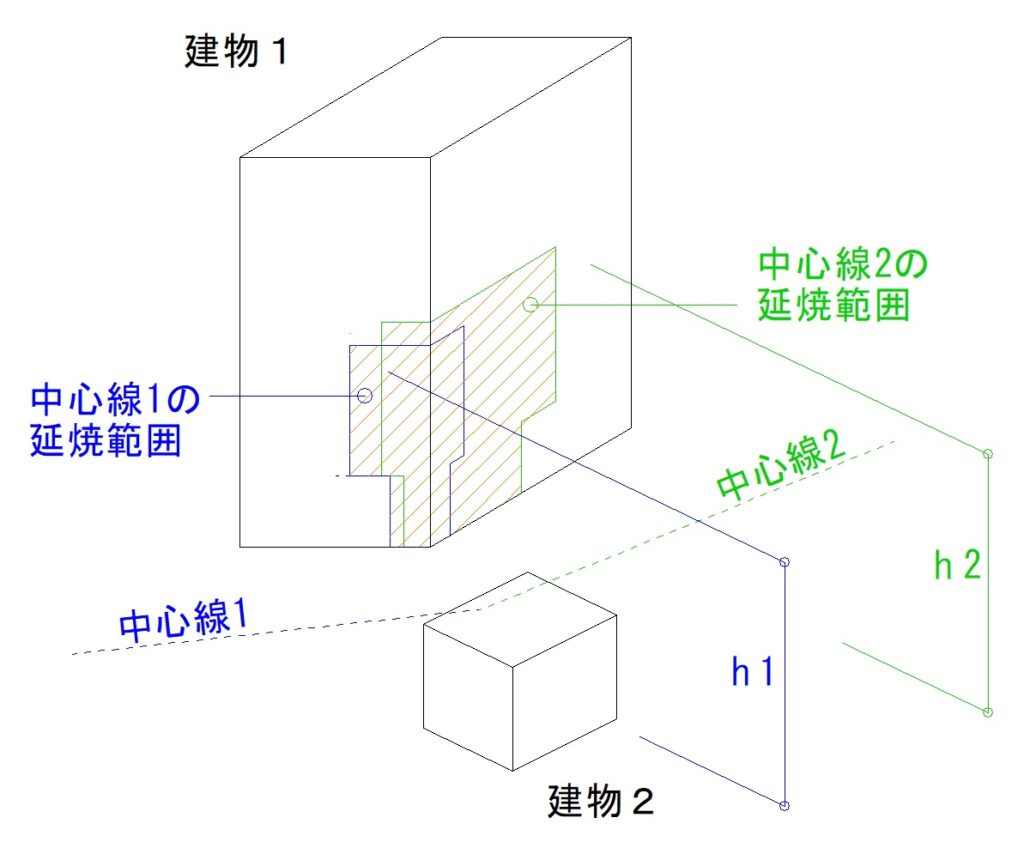

また高さ方向の緩和で気をつけることがあります。B図を見るとわかりますが、高さ方向の緩和計算式にh2とh3の2種類があり、値も10.441(m)と10.753(m)と2つの値があります。入力値が異なるので当然ですが、実は高さ方向の緩和値は中心線の線分(折れ線)の数だけ存在します。

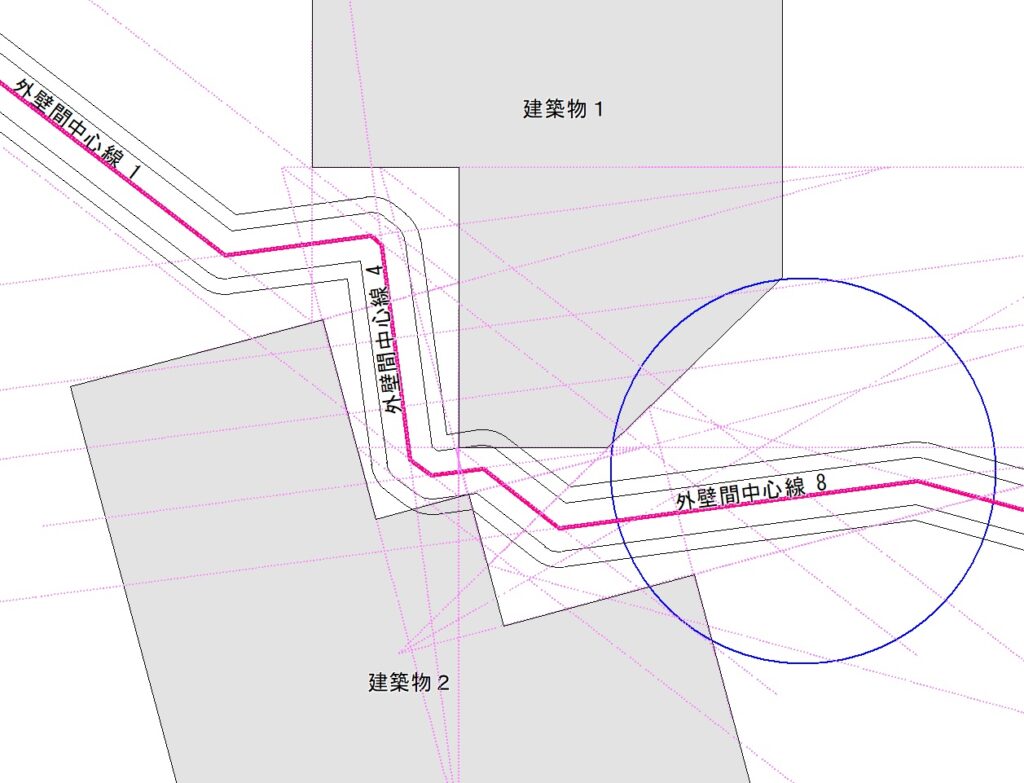

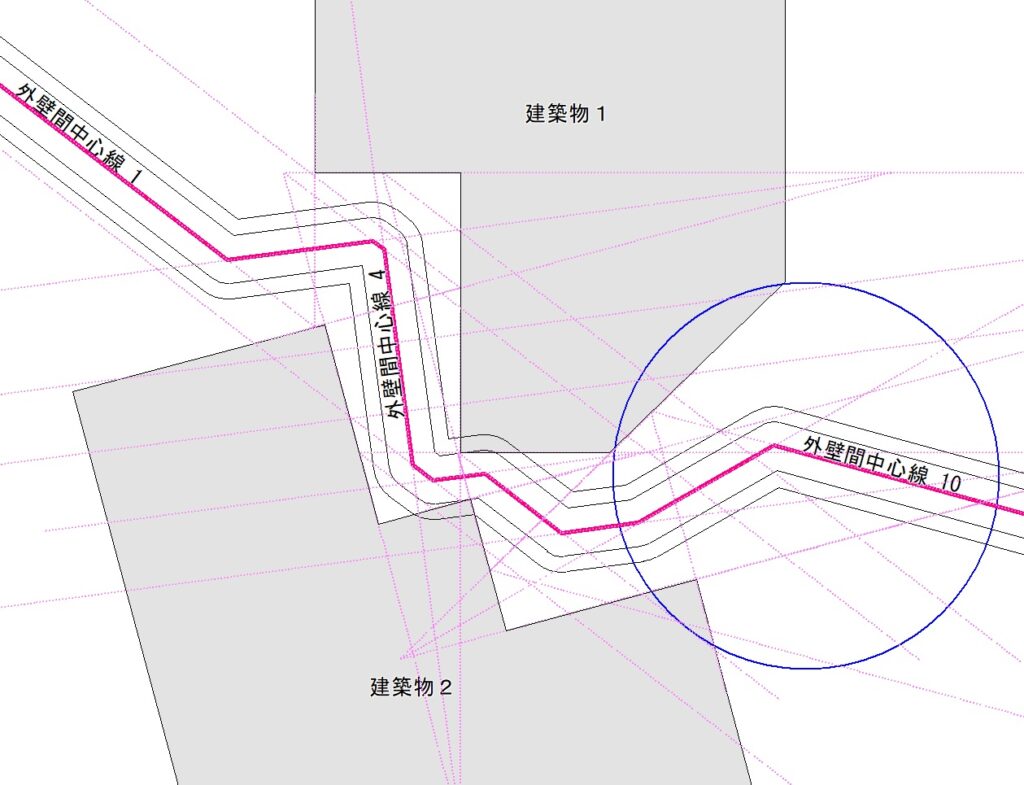

冒頭で高さ方向の緩和による効果を表現した図を掲載しましたが、正確に表すと次のD図のようになります。

延焼範囲の上端の位置に着目すると、範囲がずれていることが分かります。

実務に応用する場合、立面図に延焼範囲を投影して表現することになろうかと思いますが、A図のように中心線の線分数が多くなると作業がとても煩雑になります。その場合は、最大となる(h)の値で安全側で統一するというのも一つの方策かと思います。